病理科||甲状腺乳头状癌

甲状腺乳头状癌(Papillary Thyroid Carcinoma)是甲状腺癌中最常见的类型,约占所有甲状腺恶性肿瘤的70-80%。因其生长缓慢、预后良好,常被称为“懒癌”。本文将从病理学角度解析这一疾病的特点,帮助读者科学认识它。

一.临床表现与发病率:

甲状腺乳头状癌好发于女性,男女比例约为1:3,可发生于任何年龄,初次诊断的平均年龄约为40岁。多数患者早期无明显症状,常通过体检超声发现甲状腺结节,进一步检查确诊。临床表现常表现为甲状腺无痛性肿块伴(或不伴)颈部淋巴结肿大,少数病例可出现声音嘶哑和吞咽困难等症状,提示肿瘤累及喉返神经或压迫气管。尽管属于恶性肿瘤,但其10年生存率超过90%,是预后最好的实体瘤之一。

二. 甲状腺乳头状癌的病理特点:

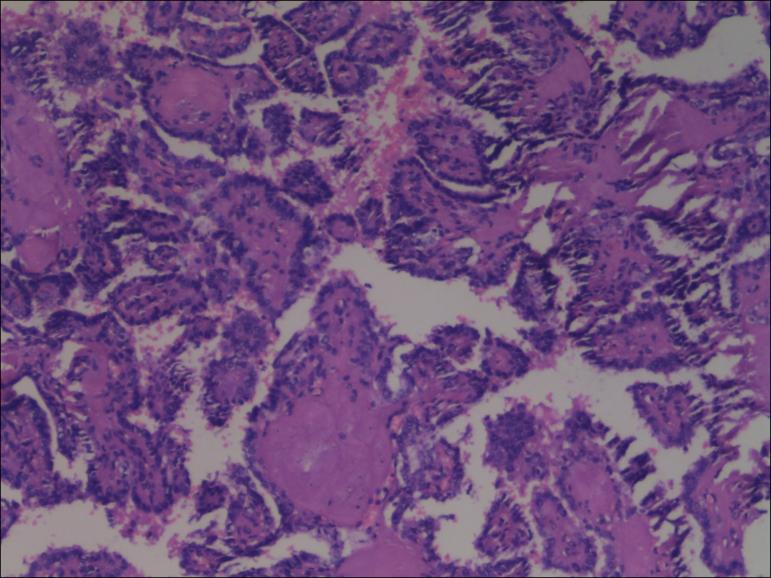

1. 乳头状结构

显微镜下可见分支状的乳头状结构,表面覆盖单层或多层肿瘤细胞(图1)。这是其命名的来源,但需注意:并非所有病例均出现典型乳头,部分可能以滤泡结构为主。

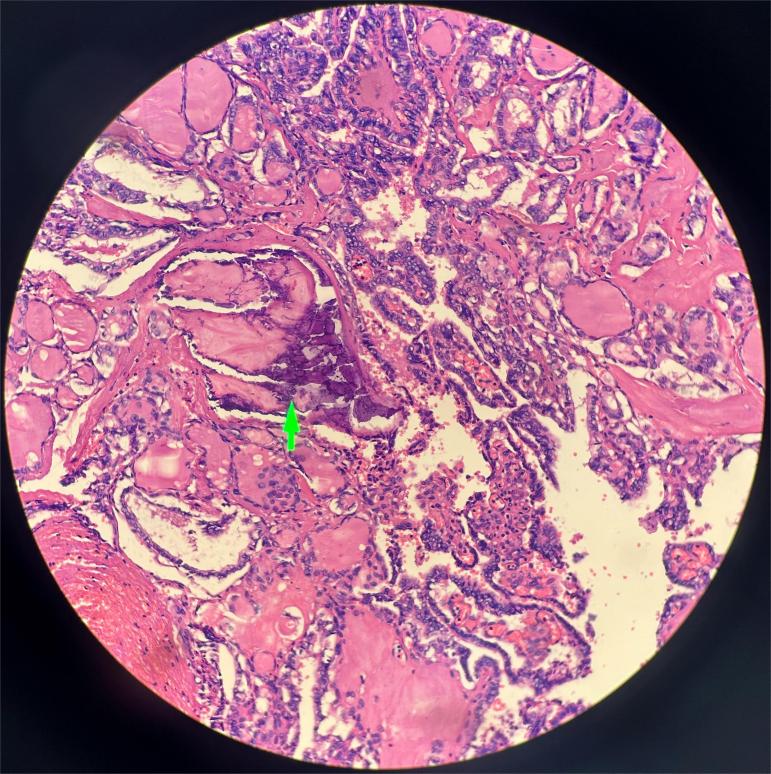

2. 细胞核的特征性改变

- 毛玻璃样核:细胞核染色质苍白,呈磨砂玻璃样(图2);

- 核沟与核内假包涵体:核膜不规则凹陷形成核沟(图2),或出现类似“气泡”的假包涵体;

- 核重叠排列:细胞核拥挤、排列紊乱(图2)。

3. 砂粒体

约40%-50%的病例间质中可见钙化形成的砂粒体(图3),形似同心圆结构,可能与肿瘤坏死或分泌物钙化有关。

图1 可见分支状的乳头状结构

图1 可见分支状的乳头状结构

图2 细胞核呈毛玻璃样,排列拥挤,绿色箭头标记核膜不规则凹陷形成的核沟。

图3 绿色箭头标记砂粒体

图3 绿色箭头标记砂粒体

三. 驱动基因和分险分层:

近年来,分子生物学研究揭示了甲状腺乳头状癌的关键基因异常:

- BRAF V600E突变:最常见(约60%),与侵袭性生长、淋巴结转移相关;

- RET/PTC重排:多见于辐射暴露史患者;

- TERT启动子突变:提示预后较差,与复发和远处转移风险升高相关。

这些分子标记不仅用于辅助诊断(如细针穿刺样本的基因检测),还可指导个体化治疗。

大家常见的问题还有:

1. 甲状腺乳头状癌为何叫“懒癌”?

甲状腺癌主要有乳头状癌、滤泡状癌、髓样癌和未分化癌4种病理类型。甲状腺乳头状癌是成年人甲状腺癌中的主要类型,约占90%,虽然高发,但致死率不高。治疗相对容易,且治疗费用低。大部分甲状腺癌都为预后较好的乳头状癌和滤泡状癌,因此为“懒癌”。

2.甲状腺乳头状癌治疗方式及预后?

手术治疗:根据肿瘤大小和侵袭性,选择甲状腺部分切除或全切;

碘131治疗:用于清除术后残留甲状腺组织或转移灶;

TSH抑制治疗:通过口服甲状腺素抑制促甲状腺激素(TSH),降低复发风险。

预后良好的关键因素包括:年龄<55岁、肿瘤直径<4cm、无远处转移。但需注意,BRAF突变合并TERT突变等高危因素患者需密切随访。

总之,甲状腺乳头状癌虽属恶性,但早期发现和治疗效果显著。通过病理与分子诊断的精准分层,结合规范治疗和随访,绝大多数患者能够获得长期生存。若发现甲状腺结节,不必过度恐慌,及时就医、科学应对是关键。

图片来源:均为原创(手机拍摄)

作者:俞艳

用户登录

还没有账号?

立即注册